土器と神剣の交差点:難読地名「御器所」に秘められた熱田神宮の物語

名古屋の難読地名「御器所(ごきそ)」には、古代の神聖な物語が秘められています。

地名のルーツは、熱田神宮の神事に用いる土器「御器(ごき)」を製作し調進した場所にあります。神剣「天叢雲剣」にちなんだ学び舎のルーツや、天下人・豊臣秀吉の母、大政所(なか)の生誕伝説が残るこの地は、古代の神聖さと戦国のロマン、そして名産品「御器所大根」の物語が交差する、歴史あふれる特別な場所です。

ナゴヤ名所

ナゴヤ名所

名古屋の難読地名「御器所(ごきそ)」には、古代の神聖な物語が秘められています。

地名のルーツは、熱田神宮の神事に用いる土器「御器(ごき)」を製作し調進した場所にあります。神剣「天叢雲剣」にちなんだ学び舎のルーツや、天下人・豊臣秀吉の母、大政所(なか)の生誕伝説が残るこの地は、古代の神聖さと戦国のロマン、そして名産品「御器所大根」の物語が交差する、歴史あふれる特別な場所です。

クルマの新型車

クルマの新型車

ジャパンモビリティショーで公開された次期カローラの方向性を示す「カローラ・コンセプト」を徹底解説。プリウスを超える流麗なデザイン、EVから400馬力級エンジンまで対応する「マルチパスウェイ」戦略を深掘り。伝説のAE86やレビン、ランクスなど歴代モデルの終焉と、未来のGRカローラが持つ驚異的な可能性を、コンセプトカーから読み解きます。

ナゴヤ名所

ナゴヤ名所

ドラマ『VIVANT』や朝ドラ『虎に翼』のロケ地として有名な名古屋市役所本庁舎。国の重要文化財である帝冠様式の名建築が、なぜ戦時中に壁を黒く塗らねばならなかったのか? 11月3日の一般公開で巡りたい、豪華なロケ地スポットと、戦火を潜り抜けた建物の壮絶な歴史秘話を徹底解説します。

名古屋偉人伝

名古屋偉人伝

名古屋城の別名**「金城(きんじょう)」**に秘められた歴史と、その地が生んだ偉人をご存じですか?

名古屋城の屋根に輝く金の鯱に由来する「金城」の名は、かつて城を取り囲む行政区画**「金城村」**として存在しました。

この消えた村から、世界的な自動車メーカー・トヨタ自動車を「世界のトヨタ」へと導いた豊田英二氏が誕生しました。彼は、画期的な**トヨタ生産方式(カンバン方式)**を確立し、「トヨタ中興の祖」と称されています。「金城」という名は、名古屋の歴史と、この地から世界へ羽ばたいたイノベーションの誇りを今に伝えているのです。

歴史

歴史

将軍家を二分する継嗣問題の中心にありながら、なぜ名門・徳川一橋家は独立した「藩」を持たなかったのでしょうか?

御三家(尾張・紀州・水戸)に次ぐ最高の家格を持ちながら、一橋家が無藩という特殊な地位にあったのは、単なる例外ではありませんでした。8代将軍・徳川吉宗が作り上げた、将軍家の血筋を確実に守るための**「戦略的予備システム」**がその背景にあります。

一橋家は、強力なライバルとなることを防がれ、財政的にも幕府に依存する**「将軍家の部屋住み」として、政治的実権よりも「血統の権威」**を担うという重大な役割を与えられていたのです。幕府の統治戦略の深層と、御三卿の知られざる運命を、歴史の謎を深掘りしながら解き明かします。

名古屋城

名古屋城

名古屋城の「搦手馬出」は単なる裏門ではない!騎馬隊が出撃を整えた戦略拠点、その巨大な石垣が400年の時を経てついに再生へ。黒田長政ら七大名が築いた石垣の歴史と、現在進行中の修復の様子をご紹介。工事現場を間近で見るための方法や、11月の無料化情報も必見です。

AI

AI

ジーンズが青い理由の一つに、かつて「毒蛇や毒虫を避けるため」という実用的な目的があったという説があります。

ジーンズの起源は、19世紀のアメリカ、ゴールドラッシュ時代の鉱山労働者の作業着です。彼らは、作業中に毒蛇(ガラガラヘビなど)の被害に悩まされていました。

天然インディゴ(藍)染料には、昆虫や爬虫類に対する忌避効果が期待される成分が含まれていたため、丈夫なデニム生地とこの「青い染料」を組み合わせることで、**「噛みつきを防ぎ、成分の力で蛇を寄せ付けない」**という、命を守る二重の防御策として広まったとされています。

ただし、現代のジーンズは合成インディゴで染められているため、同様の毒蛇よけ効果は期待できません。

名古屋の歴史

名古屋の歴史

文明開化の波が押し寄せた明治時代。新しい知識や西洋文化に人々が熱狂する一方で、彼らの体力と精神を力強く支え続けたのは、名古屋に深く根付いた伝統の味でした。

その代表こそ、今も愛されるソウルフード「味噌煮込みうどん」!

八丁味噌を用いた濃厚なこの料理は、高い栄養価で過酷な時代を生き抜く力を与え、**安価で確実な「ごちそう」**として市民の胃袋を満たしました。そして何より、変わりゆく時代の中で、名古屋人の揺るぎないアイデンティティを守り続けたのです。

激動の明治時代を、味噌煮込みうどんはどのように支えたのか?その底力に迫ります。

名古屋の話

名古屋の話

明治5年(1872年)、名古屋の街に新しい時代の衝撃が走りました!

一つは、本町の商人・今枝庄兵衛が売り出した文明開化の味「ラムネ」。ガラス瓶に入ったシュワシュワの清涼飲料は、当時の人々の度肝を抜き、新しい消費文化を築きました。

もう一つは、東海道一と謳われた超人人力車夫「金時(きんとき)」の活躍。なんと一日で36里(約141.6km)を走破したという彼は、まさに韋駄天(いだてん)俥人! 名古屋の人々に「速さ」と「効率」という近代の価値観を突きつけました。

活気に満ちた明治5年の名古屋を象徴する二つの衝撃エピソードを深掘りします。

歴史

歴史

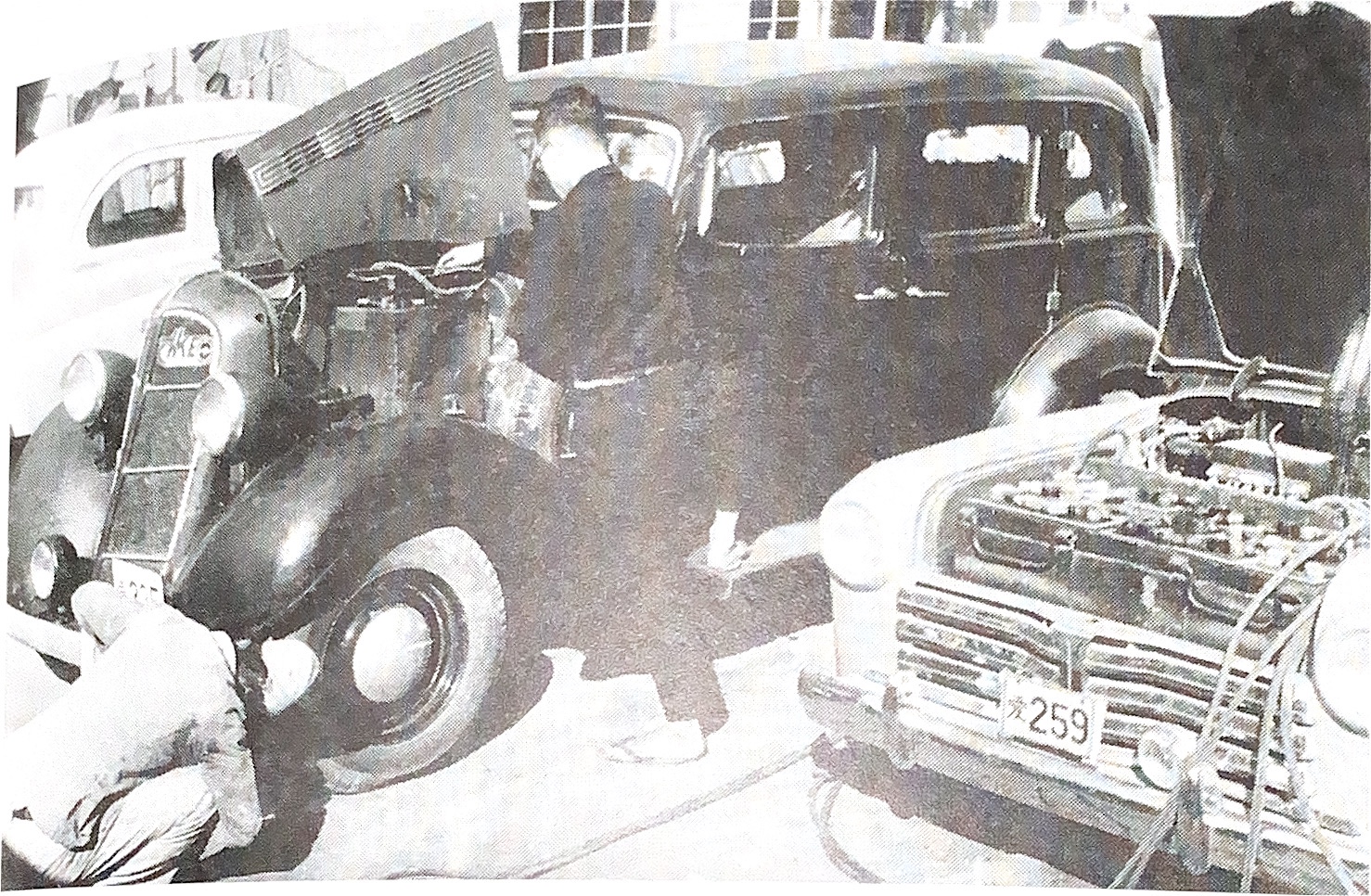

「ビクトリア号」の逸話から始まった日本のEV史は、「たま自動車」のフロンティア精神を経て、今や未来を切り拓く「bZ4X」へと繋がっています。日本のモノづくりの魂は、120年後のEVにも脈々と受け継がれています。